Les oubliées de l’informatique #3 : Ada Lovelace

Auteurice de l’article :

L’Anglaise Ada Lovelace (1815-1852) est une pionnière en informatique. Elle a été la première dans l’Histoire à programmer. C’est la mathématicienne et professeure émérite de l’Université du Québec Louise Lafortune qui nous en parle et revient sur son propre parcours de plus de quarante ans au service de la visibilisation des femmes scientifiques.

Louise Lafortune, merci de nous accorder cet entretien. Pouvez-vous nous expliquer qui était Ada Lovelace ?

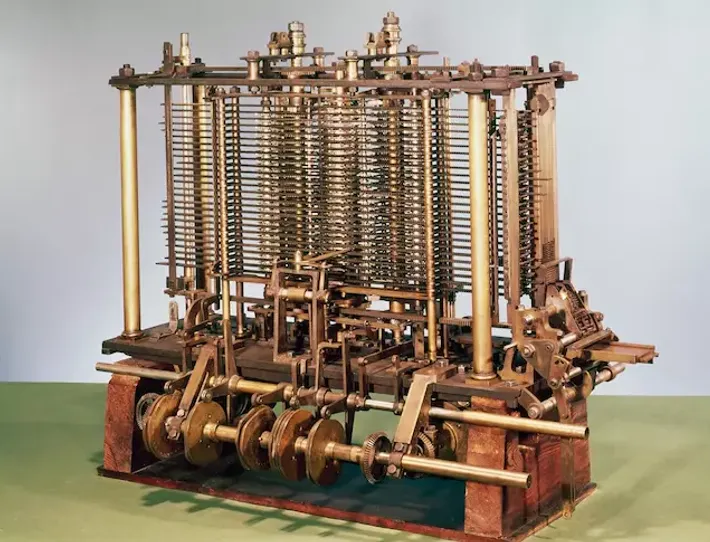

Son nom complet est Augusta Ada King, comtesse de Lovelace, née Ada Byron. Elle vécut au XIXe siècle, en Angleterre. On la présente souvent comme la première programmeuse de l’Histoire. Elle a réalisé le premier véritable programme informatique en travaillant sur la machine analytique, ancêtre de l’ordinateur. Parmi les figures féminines en sciences, on pourrait dire qu’elle fait partie des chanceuses, une de celles dont on parle de plus en plus régulièrement. Il existe même une journée Ada Lovelace !

Le Ada Lovelace Day. De quoi s’agit-il exactement ? Et pourquoi est-elle plus connue que la plupart des mathématiciennes sur lesquelles vous avez axé vos recherches ?

C’est une journée qui a lieu le deuxième mardi du mois d’octobre. Elle est célébrée principalement dans le monde anglo-saxon et a pour but de mettre en valeur les femmes actives dans les sciences. Je crois que l’on a donné le nom d’Ada Lovelace à cette journée parce que, contrairement aux mathématiciennes, elle est plus directement associée à la discipline informatique. On peut établir un lien entre elle et les nouvelles technologies, ce qui lui donne de l’aura.

Vous dites aussi que c’est peut-être parce qu’elle a travaillé avec un homme, Charles Babbage…

Oui. D’ailleurs, c’est difficile, entre ces deux-là, d’établir qui a influencé qui. Charles Babbage a créé la machine sur laquelle Ada Lovelace va programmer. Les deux ont entretenu une correspondance durant plus de dix ans. Iels avaient une admiration réciproque. Mais, c’est comme l’influence de Mileva Einstein sur Albert Einstein, on a tendance à la minimiser.

Comment vous-même, dans les années 1980, vous intéressez-vous à Ada Lovelace ?

Je faisais une maîtrise avec, comme sujet, l’histoire des mathématiciennes. J’étudiais leur vécu avec l’idée d’en faire une application pédagogique. Car, en parallèle de mon doctorat, j’avais entamé un cursus en “études de la femme”, ça ne se dit plus comme cela aujourd’hui, mais c’était le nom d’un programme au sein de l’Institut Simone de Beauvoir de l’Université Concordia ici à Montréal. On y étudiait les femmes célèbres, mais peu celles du domaine scientifique. J’ai voulu creuser cela.

Vous êtes ainsi devenue une pionnière de la place des femmes dans les STIM (pour Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques), notamment en consacrant plusieurs ouvrages à la question, en participant à un manifeste et en créant un mouvement international (le Mouvement international pour les femmes et l’enseignement des mathématiques, MOIFEM). Est-ce que cette question est toujours d’actualité ?

Bien sûr ! Car à certains égards, on régresse même ! En vingt ans, la place des femmes dans l’ingénierie est plutôt descendante ou stable, mais elle n’augmente pas, malgré l’objectif canadien 30×30 qui vise 30% d’ingénieures en 2030. Si petit soit-il, cet objectif semble difficile à atteindre. En ce moment, je travaille sur une étude où l’on s’intéresse aux ingénieures dans les domaines où elles représentent moins de 20 voire moins de 15%, c’est-à-dire les secteurs minier, chimique et pétrolier. On se pose la question : pourquoi elles n’y vont pas ? Qu’est-ce qu’on pourrait faire pour qu’elles y aillent ? La collecte de données est en cours, mais ce que je peux déjà dire, c’est que quand la future étudiante dit “je vais en génie minier”, le regard est différent que si la jeune fille dit “je vais en médecine”. C’est ce stéréotype-là que je veux changer.

Vous parlez de la “menace du stéréotype” en expliquant que les professeurs, parents et autres entourages, par leurs actions et paroles, ont une influence importante sur les choix d’études et de carrières des filles. Comment fait-on évoluer cela ?

D’abord, on passe du LES au DES. Dans le sens qu’on arrête de dire “les filles sont ceci” ou “les garçons sont cela” car filles comme garçons ne forment pas un groupe homogène. Dans la construction de sa propre identité, c’est très important de pouvoir prendre de la distance avec ces groupes stéréotypés. Il y a, outre les questions de langue, celles que j’appelle de pratiques réflexives interactives. Cela vaut pour l’école, mais on peut l’étendre aux parents, aux médias, aux directions d’entreprises, etc. Il s’agit de réfléchir à ses propres gestes, ses propres pratiques et paroles : perpétuent-elles des stéréotypes ? Et je recommande de le faire dans l’interaction, c’est-à-dire en groupe, car on peut plus facilement repérer les paroles qui perpétuent des préjugés et ensuite passer à l’action pour mettre en place des changements.

Dans ces réflexions à mener au sein de son organisation ou même de sa famille, vous accordez une attention particulière au langage. Pouvez-vous nous en dire plus ?

On voit actuellement fleurir de nombreuses réflexions sur l’écriture inclusive ou, plus largement, sur le langage inclusif. Ce qui peut prendre différentes formes. Personnellement, je me sens proche des décisions de l’Office québécois de la langue française qui participent à féminiser la langue. Mais au-delà de la féminisation, regardons dans nos écrits s’ils ne perpétuent pas d’autres stéréotypes. Racistes, par exemple. Ou de classe sociale. J’ai banni de mon vocabulaire écrit (à l’oral, c’est parfois plus compliqué) les “il faut “ ou les “on doit” ou le mode impératif. Pourquoi ? Parce que si je dis ces mots, je me place en experte, comme si je détenais la vérité et que j’avais un ascendant sur celles et ceux à qui je m’adresse. Le passage de “les” à “des” fait partie de cette réflexion : penser aux personnes qui nous lisent et à comment elles se sentent en nous lisant. Aujourd’hui, je crois qu’on ne dit plus dans nos écoles “le masculin l’emporte sur le féminin”. Du moins, j’espère ! On ne se rendait pas compte de la violence et de l’impact d’une telle phrase. Autre exemple : aujourd’hui, dans mon domaine, on parle de “sciences infirmières” ou de “techniques infirmières”. Cela évite de dire “soins infirmiers” qui est plus vague. Et cela donne une vraie valeur au travail infirmier en le reconnaissant comme science à part entière.

Il y a eu un attentat au Québec qui a marqué le monde et qui visait des étudiantes ingénieures. Mais il y a aussi, au quotidien, pour les femmes, ce que vous nommez les “microagressions”, que vous avez vous-même vécues dans votre carrière…

On ne saurait quantifier le poids d’un événement comme celui de cette tuerie. Mais, à mon échelle, oui, j’ai été confrontée à des collègues qui me proposaient le secrétariat, alors que nous avions des diplômes équivalents. Et c’est en retirant de mon CV toutes les références à mes engagements féministes que j’ai pu décrocher un poste que je convoitais. Aujourd’hui, je dénonce le poids que l’on met sur les filles. On leur dit qu’elles sont capables de faire les sciences, qu’elles peuvent y aller, mais on demande rarement aux autres de changer leurs attitudes et de réfléchir à leurs propres paroles quand elles y vont.

Ce contenu vous est proposé dans le cadre de Propulsion by KIKK, un projet de sensibilisation au numérique pour et par les femmes.

Une histoire, des projets ou une idée à partager ?

Proposez votre contenu sur kingkong.